Roger TOUMSON est le Président des 3 Congrès des Ecrivains de la Caraïbe, organisés en Guadeloupe depuis 2008. Il s'agit d'une manifestation biennale, qui réunit de nombreux auteurs de la Caraïbe.

Roger Toumson est aussi le Président de l'Association des Ecrivains de la Caraïbe qui organise ce Congrès.

- TOUMSON, Roger (Sous la direction de), La littérature caribéenne : état des lieux, problématiques et perspectives, Hervé Chopin éditeur, Paris, 2011

- TOUMSON, Roger (Sous la direction de), Interrelations des littératures caribéennes, Hervé Chopin éditeur, Paris, 2013

Publications :

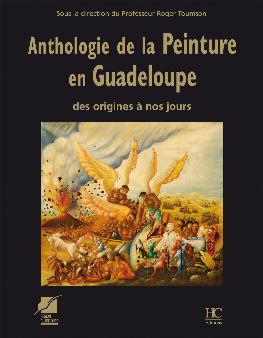

Anthologie de la peinture en Guadeloupe, des origines à nos jours, Sous la direction de Roger Toumson, Avant-Propos de Victorin Lurel, Préface de Roger Toumson, Paris, HC Editions, septembre 2009, 421 pages, Beau Livre.

Autres parutions :

Roger TOUMSON, ESTUAIRES, recueil de poésies, Editions Mémoire d'Encrier, octobre 2008

Roger TOUMSON , Préface à Catherine Le Pelletier, KaruQuizz, Editions Nestor, Gourbeyre, Guadeloupe, octobre 2008

Roger TOUMSON, Préface à Catherine Le Pelletier, Michel Lohier, régionaliste et folkloriste guyanais, essai, Editions Ibis Rouge, Cayenne, septembre 2008, 130p.

Anniversaire :

A l'occasion du second anniversaire de sa mort, un hommage a été rendu à André Schwarz-Bart, à Goyave, en Guadeloupe, chez lui. Roger Toumson a déjà eu l'occasion de rendre hommage à ce grand écrivain. Ci-dessous, la conférence qu'il a prononcée à la Mairie de Paris, le 27 avril 2007 :

André Schwarz-Bart

ou

La fin d’une double exception

L’exception et la règle

Il est juste, que, ce 27 avril 2007, dans le cadre d’une commémoration consacrée aux victimes de l’esclavage, hommage soit rendu à André Schwarz-Bart. 27 avril 1848, 27 avril 2007, près de deux siècles plus tard. C’est en effet le 27 avril 1848 que, à l’initiative de Victor Schœlcher, au nom du Gouvernement Provisoire de la Seconde République, Lamartine signait le décret de loi promulguant l’abolition totale et définitive de l’esclavage dans toutes les colonies françaises. La portée de cette commémoration est doublement symbolique puisque parallèlement, aujourd’hui même, a lieu, en Mairie de Paris, une manifestation en hommage aux enfants Juifs victimes innocentes des persécutions nazies. Il est de bonne méthode, dis-je, qu’André Schwarz-Bart soit la figure tutélaire qui, au point d’intersection des deux mémoires, mémoire juive, mémoire nègre, incarne une même exigence, inépuisable, inlassable, de vérité et de justice.

Romancier prophétique, homme de pensée, André Schwarz-Bart a élaboré une œuvre qui, comme elle le fut hier, est, aujourd’hui, d’une ardente actualité. La question dont il a su avec une pénétrante perspicacité saisir la pertinence est celle de la concurrence des mémoires de la souffrance en même temps que celle de la rivalité victimaire. Au lieu de les dissocier, de les opposer, de les affronter, les mémoires, juive et noire, doivent être associées, superposées. Il faut se défier, nous dit-il, des sentiments ou des raisonnements qui se fondent sur la mise en exception des uns ou des autres. Juifs et Nègres appartiennent à l’universel du socius, vivent, parmi les autres humains, au même titre qu’eux, une histoire, dans une histoire qui ne leur appartint ni ne leur appartiendra jamais en propre. Si l’histoire se répète, c’est qu’elle ignore l’exception. Rien ne prouve qu’une communauté, fût-elle la plus tragiquement éprouvée, se puisse tenir pour plus transcendentalement victime de la cruauté des hommes ou des dieux que les descendants des Mayas exterminés par les Aztèques, ou, vice versa, les Tutsis par les Hutus. Victimes comme les autres, parmi les autres, ainsi en est-il des Juifs et des Nègres. Tel est l’axe conceptuel sur lequel André Schwarz-Bart s’est appliqué, pour le prescrit de l’universalité de la condition humaine, à associer, selon la visée analytique qu’avait eue Jean-Paul Sartre dans ses Réflexions sur la question juive et dans Orphée Noir, la question juive et la question noire.

Contemporain capital

André Schwarz-Bart, un écrivain atypique. Capitale, son œuvre résiste tant aux classifications conventionnelles qu’aux réductions idéologiques convenues. Né, en 1928, à Metz, d’une famille juive d’origine polonaise -ses parents moururent dans un camp d’extermination nazi-, mort le 3 octobre 2006, à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, sa terre d’adoption tant aimée, patrie de prédilection où, ayant choisi de vivre, il voulut que ses restes mortels, incinérés, y demeurassent, à domicile, à perpétuité, pour l’éternité confondus aux trois règnes de la nature, pour la sauvegarde, au nom des siens et au nom de tous, frères humains, d’une seule et même promesse.

Connu et méconnu tout à la fois, auteur discret mais d’une activité créatrice inlassable, André Schwarz-Bart s’appliqua avec une rare modestie à organiser méthodiquement l’effacement de sa personne. Son premier roman, Le Dernier des Justes, couronné du Prix Goncourt, en 1959, connaît un grand succès. Il publie ensuite, en 1967, coécrit avec son épouse, Simone Schwarz-Bart, un deuxième roman, Un plat de porc aux bananes vertes, prélude à son troisième roman, paru en 1972, La Mulâtresse Solitude . Un plat de porc aux bananes vertes est le premier volet d’une vaste fresque épique dont les romans postérieurs, cosignés ou non, sont les compléments, à savoir, La Mulâtresse Solitude, déjà cité, d’une part, Pluie et vent sur Télumée Miracle puis Ti-Jean l’Horizon, d’autre part, respectivement publiés en 1972 et 1979. La note placée à la fin de la Mulâtresse Solitude est significativement rédigée en ces termes : « Ce livre est le premier d’un cycle qui se déroule de 1760 à 1953. Le volume précédent publié, sous le titre Un plat de porc aux bananes vertes, sous la signature de Simone et André Schwarz-Bart, constitue le prélude ou l’introduction à ce cycle ».

Récitatif

Un plat de porc aux bananes vertes

La narratrice, Mariotte, a hérité de son arrière grand-mère, Solitude, la haine de la servitude : enfant, elle a craché sur la tombe de Man Louise, sa grand-mère, laquelle lui avait enseigné la soumission ; elle a admiré Raymoninque, emprisonné à Saint-Pierre pour avoir haché menu le contremaître de l’usine Guérin. Mariotte et sa mère, lui rendant visite, lui apportent en hommage le plat de porc aux bananes vertes dont il était si friand et qui donne son titre au roman. Il n’est pas indifférent d’observer que cette entreprise romanesque conjointe est contemporaine de celle qu’engage Edouard Glissant : La Lézarde (1958), Le Quatrième siècle (1864), Malemort (1975), La Case du Commandeur (1981).

Mulâtresse Solitude

La fresque ainsi conçue embrasse dans une perspective d’ensemble, l’histoire des Antilles, de 1750 à 1953, l’année 1750 étant, comme l’indique le prologue, dans La Mulâtresse Solitude, au premier paragraphe, chapitre premier, l’année de la naissance, en Afrique, de la mère de Solitude, Bayangumay.

Le champ d’investigation du romancier n’étant pas celui de l’historien, la perspective discernée n’est pas celle de l’historiographie mais bien celle d’une émergence ontologique historialisée : émergence d’un sujet de plein exercice, désentravement d’une subjectivité. Voici venue, pour Solitude qui jusqu’alors flottait entre deux « âmes », deux corps, l’heure fatidique. Récit de l’élaboration d’une personnalité individuelle et collective, chronique d’une fondation, mythographie d’une création socio-historique, de la formation, dans une mémoire collective, d’un peuple s’éveillant à la conscience de soi.

Le récit commence vers 1750, en Afrique, à la naissance de Bayangumay. Il s’achève, le 19 novembre 1802, en Guadeloupe, à la mise à mort, par exécution capitale, de Solitude. Ayant été soumise, à bord du bateau négrier, durant la traversée transatlantique, à la pariade - cette pratique du viol collectif, par les membres de l’équipage, blancs, des esclaves noires, captives du navire négrier, a été antérieurement dépeinte par Rafaël Tardon dans un roman, pour l’époque, en tous points remarquable, Starkenfirst -, Bayangumay accouche d’une petite mulâtresse, Rosalie, qu’elle élève avec indifférence, voire dans le ressentiment, tant elle exècre les « peaux-jaunes ». « Hélas, cette chère ne songe qu’à trahir », soupirait-elle. Pourtant, la petite Rosalie aime et admire sa mère. Quand celle-ci, pour marronner, l’abandonne, Rosalie, perdant son âme, sombrant dans une vie végétative, devient la Mulâtresse Solitude, une « zombi-cornes », un être vivant « dont l’âme était partie on ne savait où ». A demi-inconsciente elle assiste, dans la tourmente des événements révolutionnaires, à l’exécution des Blancs hostiles aux lois et décrets abolitionnistes promulgués par le gouvernement de la Convention.

Le 7 mai 1795, les troupes de la Convention débarquent en Grande Terre où elles répandent le Décret d’abolition de l’esclavage. Huit ans plus tard, Bonaparte, signe, avec l’Angleterre, le traité de paix qui met fin à la liberté des Nègres. Au lendemain de la signature de ce traité une flotte appareille de Brest. Richepance mouille à la Pointe-à-Pitre. Le 6 mai 1802 il désarme les soldats Noirs et les fait emprisonner ; quelques jours plus tard, son escadre est présence devant la rade de Basse-Terre. Le 19 mai, voyant que celle-ci est perdue, il fait appel aux soldats placés, à Pointe-à-Pitre, sous le commandement de Pélage. Le 21 mai, Delgrès et ses hommes quittent le Fort Saint-Charles. Dans la matinée du 28 mai : sacrifice total.

Pendant de longues années, Solitude est exclue de la communauté des Nègres authentiques, Nègres « d’eau salée », Africains de race pure. « La bouche du Moudongue ouverte… peut-être allait-il prononcer une parole, une phrase qui donnerait pour la dernière fois le goût, la force impossible d’être nègre sur la terre de hommes ». Ayant des yeux de couleur différente, ayant en partage deux sangs, l’un blanc, l’autre noir, Solitude n’a-t-elle pas, en effet, deux « âmes » ? « La race était perdue pour l’éternité… race tombée, oh race tombée, je vous dis … »

A Goyave, sur les rives de La Lézarde, elle rejoint un camp des Nègres marrons. Le chef en était Sanga, de la nation des Moudongues. « Sanga devait son prestige à un livre qu’il montrait aux paysans, et dans lequel, prétendait-il, était enfermée toute la doctrine à connaître… Lorsque fut détruit le campement de la Goyave, sur un assaut final du général Desfourneaux, ont découvrt parmi les cadavres déchiquetés, par les obus, un petit volume.. c’était Les Rêveries du promeneur solitaire ». Sanga ne tolérait parmi les siens que ceux-là seuls qui, « écrasant tous les œufs pondus dans leur tête par les Blancs, [n’ont] que des pensées d’Afrique, de belles pensées noires, qui ne trahissent pas… » . Elle gagne l’estime de se nouveaux camarades de combat en tuant d’un coup de sabre un soldat blanc. Quelques mois plus tard, errant dans les bois de la Soufrière, elle se donne à un Nègre « d’eau salée », Maïmouni. Une enfant naît qui deviendra, dans Un plat de porc aux bananes vertes, la grand-mère détestée, honnie, Man Louise.

Mémorial

« Mulâtresse Solitude » ou « Négresse Solitude » ? C’est le roman de la Négritude. La Mulâtresse Solitude ne devient elle-même qu’en cessant d’être un « zombi-cornes », elle ne peut exister qu’à la condition de s’identifier à la collectivité Nègre. Dans l’Epilogue, André Schwarz-Bart écrit :

« Venu de la Basse-Terre, le voyageur s’arrêtera à deux ou trois lancées de pierres de l’actuel village du Matouba… Une petite plaque signale qu’un certain commandant Delgrès est mort de l’autre côté des grilles… si l’étranger insiste, on l’autorisera à visiter les restes de l’ancienne Habitation d’Anglemont… L’étranger fera quelques pas au hasard, tracera des cercles de plus en plus grands autour du lieu de l’Habitation… S’il tient à saluer une mémoire, il emplira l’espace environnant de son imagination ; et si le sort lui est favorable, toutes sortes de figures humaines se dresseront tout autour de lui, comme le font encore, dit-on, sous les yeux d’autres voyageurs, les fantômes qui errent parmi les ruines humiliées du ghetto de Varsovie ».

La comparaison des deux lieux de mémoire, l’Habitation d’Anglemont, d’une part, le ghetto de Varsovie, d’autre part, doit retenir toute notre attention. Elle redouble en s’y superposant la référence que le narrateur inscrit au début du récit pour indiquer au lecteur, par anticipation sa signification profonde : « Il était une fois, sur une planète étrange, une petite négresse nommée Bayangumay (…) dans un paysage (…) où l’âme était encore immortelle, dit-on. Le habitants de ce lieu n’avaient pas d’Olympe, de Walhalla ou de Jérusalem céleste ».

Une vision compassionnelle des humains

« A la naissance de Bayangumay, la grande ville des bords du fleuve portait le nom de Sigi qui signifie : « Assieds-toi ». Mais depuis qu’on y embarquait des esclaves, elle n’était plus connue que sous le nom de Sigi-Thyor : « Assieds-toi et pleure » ». Les épisodes relatés fournissent au romancier la matière d’une réflexion sur les traits communs à deux histoires : celle du peuple Juif et celle des peuples Noirs. Méditation sur l’énigme des iniquités dont ils furent l’un et l’autre frappés : « la destination finale des captifs était inconnue : le peuple disait que les Blancs se repaissent de viande humaine, les sages estimaient qu’ils en font hommage à leur dieu et ceux qui sentaient leur esprit chanceler - ceux-là contemplaient l’immensité du ciel et se taisaient ». Mystère de la cruauté des hommes et des dieux : « le vieux Kobidja, dignitaire du fétiche de la pluie, dressait vers le ciel ses deux poings... Soudain, il s’écria, Diolas, les dieux sont morts ! ». Détresse des esclaves jetés aux cales du navire négrier, le carcan sur le cou, les membres enchaînés : « les captifs ressentirent à nouveau un sentiment humain, qui était peut-être la honte ». Description d’une détresse analogue à celle des prisonniers des camps de concentration antérieurement évoqués ou dépeints dans Le Dernier des Justes.

« Une voix se mit à chanter, à descendre les pentes de la servitude et de la mort, tandis que le fracas des chaînes marquait la chute de l’homme ». Dans cet univers désespéré, où croupissent les hommes dans un état d’abjection infini, l’espérance toutefois demeure. Solitude est attentive à « la grande pitié des visages promis à la mort ». Quand elle rencontre Maïmouni « une pitié descendit sur la terre, une étrange pitié de ténèbres qui parlait de toutes choses sans leur donner un nom… Solitude ouvrait à nouveau les yeux sur le monde, les arbres, les bêtes et les hommes pétri de ténèbres ». Dans cet univers déchu inattendument, paradoxalement, subsiste quelque chose d’humain, un reste d’humanité, cette pitié qui seule, alors, là, rend possible, toute improbable soit-elle, la rédemption.

« Etre homme sur la terre des hommes »

Cette devise résume la conception du monde que cette chronique illustre par l’exemple à la manière d’une fable. Telle est la leçon que le romancier nous invite à méditer dans l’espoir de l’avènement d’un monde où, enfin, de même que l’oiseau ressemblera à son chant, l’homme, enfin, ressemblera à l’homme lui-même. Tel est l’impératif catégorique de la sagesse populaire où puise ses ressources une morale désillusionnée, mais forte de l’optimisme de l’action. Sagesse populaire qu’exprime une tradition orale dont les énoncés toujours ironiques sont lourds de significations directement rapportées aux épreuves cruelles de l’existence. L’utilisation que fait le romancier, répétitivement, à la fin du roman, de la formule canonique : « selon la tradition orale » est intentionnelle. En tant qu’opérateur discursif, cet indice désigne, en deuxième référence, au deuxième plan, au deuxième degré de la signification, constamment présente à l’esprit, une autre tradition orale, une certaine tradition juive, elle aussi prodigue d’énoncés didactiques proverbiaux, adages, en sentences, riches de sens, toujours par ironie. Il serait aisé de composer un véritable florilège en prélevant d’une page à l’autre quelques unes des formules elliptiques que le romancier, fin styliste s’est plu à ciseler :

« La première mère de Bayangumay l’interpela en ces termes : Dis ce que tu as à dire et souviens-toi que c’est la parole qui soutient l’édifice » ; « Nul ne peut s’insurger contre la loi, car la loi elle-même obéit à la loi » ; «Une vieille Congo dit d’une voix consolante : Telle même que tu es, ça ne fait rien du tout, hélas Seigneur » ; « Car où est l’oiseau qui a dit, je ressemble à mon chant ? … où est-il, je le demande ? » ; « Man Bobette disait à Rosalie : Si une mouche est morte dans une plaie, elle est morte là où elle devait mourir » ; « Un bavard parle à tel point qu’en tâtant ses fesses il dit, ce ne sont pas les miennes ».

Roger Toumson